自らのストレスに気づくことは、セルフケアの第一歩です。

ストレスを客観視できれば、心身に不調をきたす前に対処できます。

しかし、ストレスは目に見えないため、なかなか気づきにくいのも事実です。

そこで今回は、どのようなことがストレスの原因になりやすいかを、仕事と仕事以外に分けて解説します。

また、自分でストレス状態に気づくためには、どのような変化や兆候に注目すればよいのかについても、身体面、行動面、心理面から解説します。

さらに、ストレスに気づく主観的な感覚には個人差が大きいので、数値化が可能なチェックリストを活用するのも有用です。

特に、職業性ストレス簡易調査票の特徴と活用の仕方についてもご説明します。

注意すべきリスク要因

ストレスを予防、軽減していくためには、まず第一に早い段階でストレスに気づくことが大切です。

ここでは仕事上、もしくは仕事外においてストレス要因となり得る問題を整理し、早期に気づくためのサインとなるポイントを見ていきます。

ストレスへの気づき方には、自分自身で気づく場合、人から指摘されて気づく場合、雑誌やテレビなど外部の情報によって気づく場合など、複数の状況があります。

いずれの場合においても、前もってストレスとなり得るリスク要因、ストレスによって生じる異変などを知っておくことで、より早期にストレスへの気づきを得ることができます。

注意すべきリスクとは

特に、正社員として働いている労働者にとって仕事は、睡眠時間、通勤時間を除いたとき、生活において大半の時間を費やす活動といえるでしょう。

長時間労働の問題が指摘される昨今、家庭・趣味の時間などと比較して、仕事に費やす時間はより長くなっており、仕事のストレスが労働者の健康に与える影響は大きなものとなっています。

労働者個人への健康影響と同時に、仕事のストレスは所属する組織の健全な経営という観点からも懸案事項となります。

強いストレスを抱えている労働者は、仕事のモチベーションや職務生産性を低下させてしまう傾向にあり、その結果、所属する組織も市場における競争力を低下させてしまいます。

組織の経営悪化は、さらなる労働者個人への負担へとつながっていきます。

職場ストレスにおいては、仕事で要求される度合いが大きく、自由裁量の度合いが小さく、社会的支援(ソーシャルサポート)が得られない場合に最もストレスが高くなるというストレスモデルが提唱されています。

「仕事上のストレス」、特に「自分で仕事のやり方が決められない」という低コントロールの状態は、職場においてまず注意すべきリスク要因といえます。

どんなリスクがあるのか

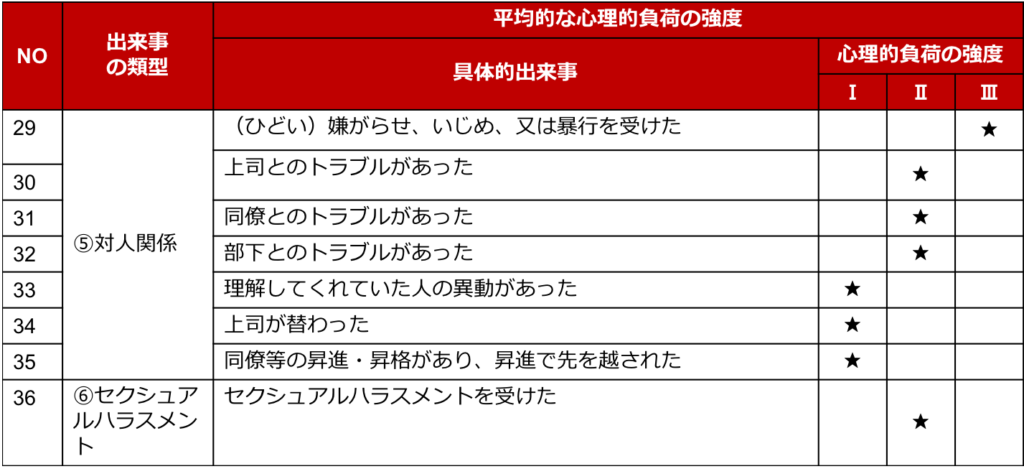

厚生労働省が労災認定について定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、職場において心理的負荷を得る出来事が6つの類型(①事故や災害の体験、②仕事の失敗、過重な責任の発生等、③仕事の量・質、④役割・地位の変化等、⑤対人関係、⑥セクシュアルハラスメント)に分けられて記されています。

心理的負荷の強度は★で表現されていますが、この強度はⅠ→Ⅱ→Ⅲの順で強くなっていきます。

表の項目を参考にして、現在自分に当てはまっているものがないか、今後発生しそうなものはないかチェックしておくとよいでしょう。

ただし、これらの出来事の強度は、必ずしも適切でない可能性があります。後述するように、労働者一人ひとりによって受け取り方や程度、反応の出方にも個人差がありますので、注意が必要です。

ストレスの個人差

ストレスを生じさせる外界からの刺激は「ストレス要因」と呼ばれますが、ストレス要因は、業種や職種、職位などによっても異なります。

営業職の場合はオフィス外で働く時間が長いでしょうし、研究職の場合はオフィス内で働く時間が長いでしょうから、ストレス要因も特徴もそれぞれ異なることが考えられます。

また、ある現象や状況がストレス要因となるかどうか、それがストレス要因であった場合の強さの程度は、人がその状況を「どう認知するか」に規定されます。

ストレス要因に対する反応の仕方やその程度は、ストレスを受ける労働者一人ひとりによって大きく異なるものです。

例えば、否定的な出来事が発生した際、悲観的なものの見方をする傾向のある人は、事態を「どうせ自分が悪い」「こういう嫌なことはずっと続く」「仕事以外でもこういう嫌なことは起きる」と捉えることで、楽観的なものの見方をする人よりも、うつ尺度の点数が高くなる傾向が指摘されています。

また、ストレスへの対処の方略(ストレスコーピング)もいくつかタイプがあります。

大きく分けると情動焦点型と問題焦点型の2つの様式に分かれますが、情動焦点型は、回避、静観、気晴らしなど、ストレス状況に置かれたときに生じる否定的な情動そのものを軽減しようとするコーピングです。

問題焦点型は、問題の明確化、情報収集、解決策の考案や実行など、ストレス状況における問題を解決するために環境や自分自身を積極的に変化させようとするコーピングです。

このように同じ仕事上のストレス要因でも、それを受け取る労働者の評価の仕方、コーピング方略、問題解決能力、対人関係スキルなどの違いによって、ストレスの深刻度合いやダメージが異なってきます。

仕事以外でのストレス

労働者にとっては、仕事上のストレスは心身の健康状態に大きな影響を及ぼしますが、当然仕事以外のストレスも軽視はできません。

例えば、家庭において夫婦関係に問題があったり、子供が病気になってしまった場合、そのうえでさらに仕事のストレスにさらされることで、心身の健康を損なうリスクはより一層高まるといえます。

昨今はワーク・ライフ・バランスという言葉をよく耳にするようになっていますが、仕事と生活の調和は個人の健康に影響を与えるだけでなく、少子化対策など社会の活力向上にもつながります。

では、仕事以外のストレスにはどのような内容があるか、見ていきましょう。

個人生活におけるストレス

アメリカのワシントン大学精神科に籍を置くホームズらの研究者は、ストレス研究を実際の生活面に応用しようと試みました。

彼らは臨床経験を通じて、「精神疾患の発症には発症以前に体験した生活上の出来事が深く関係し、特に出来事によって変化した生活環境にうまく適応できないほど発症の危険が高まる」と考えました。

人生や日常生活を大きく変えることになる出来事が43項目抽出され、「社会的再適応評価尺度」と呼ばれるチェックリストが作成されています。

| 順位 | 出来事 | ストレス値 |

|---|---|---|

| 1 | 配偶者の死 | 100 |

| 2 | 離婚 | 73 |

| 3 | 夫婦の別居 | 65 |

| 4 | 留置所などへの拘束 | 63 |

| 5 | 家族の死 | 63 |

| 6 | ケガや病気 | 53 |

| 7 | 結婚 | 50 |

| 8 | 失業 | 47 |

| 9 | 夫婦の和解 | 45 |

| 10 | 退職 | 45 |

| 11 | 家族の病気 | 44 |

| 12 | 妊娠 | 40 |

| 13 | 性の悩み | 39 |

| 14 | 新しい家族が増える | 39 |

| 15 | 転職 | 39 |

| 16 | 経済状態の悪化 | 38 |

| 17 | 親友の死 | 37 |

| 18 | 職場の配置転換 | 36 |

| 19 | 夫婦ゲンカ | 35 |

| 20 | 1万ドル以上の借金 | 31 |

| 21 | 担保・貸付金の損失 | 30 |

| 22 | 職場での責任の変化 | 29 |

| 順位 | 出来事 | ストレス値 |

|---|---|---|

| 23 | 子どもの独立 | 29 |

| 24 | 親戚とのトラブル | 29 |

| 25 | 自分の輝かしい成功 | 28 |

| 26 | 妻の転職や離職 | 26 |

| 27 | 入学・卒業・退学 | 26 |

| 28 | 生活の変化 | 25 |

| 29 | 習慣の変化 | 24 |

| 30 | 上司とのトラブル | 23 |

| 31 | 労働時間や労働条件の変化 | 20 |

| 32 | 転居 | 20 |

| 33 | 転校 | 20 |

| 34 | 趣味やレジャーの変化 | 19 |

| 35 | 宗教活動の変化 | 19 |

| 36 | 社会活動の変化 | 18 |

| 37 | 1万ドル以下の借金 | 17 |

| 38 | 睡眠習慣の変化 | 16 |

| 39 | 家族だんらんの変化 | 15 |

| 40 | 食習慣の変化 | 15 |

| 41 | 長期休暇 | 13 |

| 42 | クリスマス | 12 |

| 43 | 軽度な法律違反 | 11 |

ホームズらの研究によると、過去1年間に経験したチェックリストにある生活上の出来事(ライフイベント)の回数と表の「ストレス値」を掛け合わせたものの合計点数が年間150〜199点の場合には37%、200〜299点の場合には51%、300点以上になると79%の人に何らかの疾患が発症していたことが明らかになっています。

このチェックリストの上位を見て分かるように、ストレス値の高いライフイベントは仕事以外のものが多くなっています。

1960年代アメリカの古い研究ではありますが、日本でも追研究(夏目誠・村田弘、1993年)が行われており、そこでもやはり配偶者の死、離婚、夫婦の別居など「家族との離別」のストレス値が上位にあがっています。

さまざまなトラブル

社会構造が複雑化する中、生活の中で直面するトラブルもまた複雑化しています。

振り込め詐欺や、インターネット・携帯電話の普及にともなうワンクリック詐欺など、生活が便利になる一方で、新しいトラブルも増加している状況です。

- キャッチセールス

- 頻繁な電話セールス

- 迷惑メール

- 個人情報流出

- 借金問題

- 頻繁な宗教などの勧誘

- マルチ商法

- 架空請求(振り込め詐欺)

- 不倫問題

- ストーカー

- 近隣トラブル

上記のような、さまざまなトラブルもまた重大なストレスとなり得ますので、注意が必要です。

いつもと違う自分に気づく

このように、ストレスの受け取り方や反応は個人差が大きいものです。

ただし、長時間にわたってストレス要因の刺激を受けた場合や、強いストレス要因を受けた時に生じるストレス反応は、ストレス要因の種類に関係なく心身に同様の反応が起きてきます。

これは「汎適応症候群」と呼ばれますが、この反応による身体面・行動面・心理面の異変を捉えることが、ストレスへの気づきにつながります。

身体面の変化

ストレスがかかると、下記のような反応が身体の異変として発生する可能性があります。

これらの変化は、「具合の悪さ」として体感されるため、自分で気づきやすいという特徴を持ちます。

急性反応:動悸・発汗・顔面紅潮・胃痛・下痢・振戦(ふるえ)・筋緊張

慢性反応:疲労・不眠・循環器系症状・消化器系症状・神経筋肉系症状

これらの異変はさまざまな身体面の異常、疾患を引き起こす可能性があります。

胃・十二指腸潰瘍や下痢・腹痛を繰り返す過敏性腸症候群などの消化器系疾患、そして気管支喘息、過換気症候群などの呼吸器系疾患は代表的な心身症といえます。

ただし、身体の異変をストレスとばかり思い込むと、実際の身体疾患を見落とす恐れがありますから、注意が必要です。

行動面の変化

行動面では、下記のような反応が異変として発生する可能性があります。

これらの変化は、自分では気づかなくても、家族や友人・同僚など、周囲の人にも気づかれやすいという特徴を持っています。

急性反応:回避・逃避・エラー・事故・口論・けんか

慢性反応:遅刻・欠勤・作業能率の低下・大酒・喫煙・やけ食い・生活の乱れ

行動面では、労働者にとっての仕事ぶり、特に勤怠などの出勤状況は客観的なデータで把握しやすいポイントといえます。

仕事ぶりや出勤状態は職場の上司が管理を行っているポイントでしょうから、上司から指摘があった場合は素直に自分を振り返って見る姿勢が大切です。

- 遅刻、早退、欠勤など勤怠が通常でなくなる

- 高い事故発生率

- 以前は素早くできた仕事に時間がかかる

- 以前は正確にできた仕事にミスが目立つ

- ルーチンの仕事に手こずる

- 職務遂行レベルが良かったり悪かったりする

- 取引先や顧客からの苦情が多い

- 同僚との言い争いや、気分のムラが目立つ

- 期限に間に合わない

- 平均以上の仕事ができない

心理面の変化

心理面では、ストレスがかかると下記のような反応が異変として発生する可能性があります。

これらの変化も、「具合の悪さ」として体感されますが、気づいたとしても対処の仕方が難しいという特徴を持ちます。

急性反応:不安・緊張・怒り・興奮・混乱・落胆

慢性反応:不安・短期・抑うつ・無気力・不満・退職願望

心理面の変化を捉えた際、「こういう状態になっているのは、自分が性格的に弱いからだ」「自分がしっかりしていないからだ」と認知してしまう場合も多いです。

逆に職場批判へと気持ちが向かい、その結果、職場内の人間関係がギクシャクしてしまう場合もありますので、十分な注意が必要です。

いつもと違う自分に気づく

ストレスによって生じる心身の異変は、ある程度の傾向をつかむことはできても、やはりその出方は人それぞれです。

そこで、ストレスに気づく大事な視点は「いつもと違う自分に気づく」ということです。

- 悲しい、憂鬱な気分、沈んだ気分

- 何事にも興味が湧かず、楽しくない

- 疲れやすく、元気がない(だるい)

- 気力、意欲、集中力の低下を自覚する(おっくう、何もする気がしない)

- 寝つきが悪くて、朝早く目がさめる

- 食欲がなくなる

- 人に会いたくなくなる

- 夕方より、朝方のほうが気分、体調が悪い

- 心配事が頭から離れず、考えが堂々巡りする

- 失敗や悲しみ、失望から立ち直れない

- 自分を責め、自分は価値がないと感じる など

例えば、普段から胃腸を壊しやすい人が、ストレスで胃痛を発生させたとしても、「またか」と捉えて「いつもと違う」とは捉えられないでしょう。

普段は胃腸の丈夫な人がストレスで胃痛を発生させたとしたら、「いつもと違う」と捉えるはずです。

このように、「いつもと違う」というのは、外部の基準に照らし合わせた「違い」を見つけることではなく、他人と比較した「違い」を捉えることでもなく、自分自身の内的な変化を捉えることがポイントになります。

「いつもと違う」が2週間の期間にわたって継続する場合には、専門家に相談してみるなり、実際の対処が必要といえます。

ストレスのセルフチェック

ストレスに気づくためには、信頼できるチェックリストを利用して、定期的にチェックをして、自分の状態を確認しておくことが役に立ちます。

紙やPCを用いてチェックリストに回答し、結果やその評価を見ることによって、ストレスへの気づきのための参考にすることができます。

簡易チェックリスト(職業性ストレス簡易調査票)

「職業性ストレス簡易調査票」は、ストレスチェック制度において使用が推奨されている自己記入式のチェックリストです。

この調査票は、平成7〜11年度労働省(現厚生労働省)委託研究「作業関連疾患の予防に関する研究」の「ストレス測定」研究グループの成果物で、信頼性の高いチェックリストです。

従来の標準化された調査票とは異なり、以下のような特徴を有しています。

- ストレスの反応だけではなく、仕事上のストレス要因、ストレス反応、および修飾要因が同時に測定できる、多軸的な調査票である。

- ストレス反応では、心理的反応ばかりでなく身体的反応(身体愁訴)も測定できる。

- 心理的ストレス反応では、ネガティブな反応ばかりでなく、ポジティブな反応も評価できる。

- あらゆる業種の職場で使用できる。

- 項目数が57項目と少なく、約10分で回答できるため、職場で簡便に使用できる。

回答の仕方は4件法(例:1=そうだ、2=まあそうだ、3=ややちがう、4=ちがう)ですので、中間の数字にチェックをする傾向を抑えられます。

結果の出し方と注意点

職業性ストレス簡易調査票は、厚生労働省のウェブサイト上で入手可能です。

結果のフィードバックプログラムやマニュアルもダウンロード可能です(Windows版)。

ウェブサイトを見られる環境がある場合、厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」で、ウェブ上でチェックが可能です。

職業性ストレス簡易調査票は、自分で記入する調査票であり、使用にあたっては以下のような点を理解し、注意した上で活用していく必要があります。

- 職業性のストレス調査票であり、仕事外のストレス要因など、例えば家庭におけるストレス要因などについては測定していない。

- 回答者のパーソナリティについて考慮されていない。

評価にあたっては、自記式の調査票にみられる個人の回答の傾向について、考慮する必要がある場合がある。 - 調査時点のストレス状況しか把握できない。

- 結果が、必ずしもいつも正確な情報をもたらすとは限らない。

以上のような理由のため、調査票はあくまで参考資料として活用し、調査票の結果のみで自分のストレス状況を判断することのないように注意が必要です。

特に、うつ病などの精神疾患を診断するものではないということは、十分な認識が必要です。

今日、労働者のストレスやメンタルヘルスは、より広い職場要因によって影響を受けます。

新職業性ストレス簡易調査票は、現行の職業性ストレス簡易調査票に新しい尺度を追加することで、職場環境をより広く測定できるようになりました。

また、労働者の仕事へのポジティブな関わり、職場の一体感なども測定できるようになっています。

定期チェックの重要性

ストレスのセルフチェックの結果は、性格検査の結果のようにある程度一定の数値を安定して示すものではなく、仕事の曲面やそのときの職場環境、健康状態などによって大きく左右されます。

結果がいつも同じで、いつも正確な情報をもたらすとは限りませんので、年に1回実施されるストレスチェック制度だけでなく、「こころの耳」を活用するなどして定期的にチェックを行い、自分の状況を確認しておくことが望ましいでしょう。

セルフチェックの結果、心配な点があった場合には、具体的な対処へとつなげていく必要があります。

自分では軽減できないストレス要因が継続してある場合は、上司への相談が必要でしょう。

ストレス反応が大きく出ているようであれば、産業保健スタッフに相談しましょう。

事業所内に相談できるスタッフがいない場合には、カウンセリング機関などの事業所外資源を活用してください。